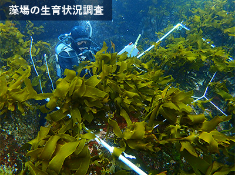

藻場の実態調査

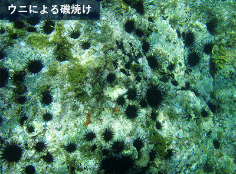

藻場やアマモ場は沿岸の浅海域に造られる多様な生物相で成り立っています。しかし、護岸整備や海域利用による浅海域の埋め立てや、温暖化などの影響による磯焼け等の要因で藻場の危機が叫ばれています。そこで、藻場の分布や生息する魚介類を調査し、漁業者や沿岸の利用者の要望も踏まえて、現状の藻場の回復や、新たな基盤設置、海底地盤の改善を含めた再生方法を計画します。

アマモ場の再生

砂泥域に形成されるアマモ場の再生は、適地の選定が重要であり、底質、水深、光条件をはじめ、船の航跡波の影響や底質の移動などを考慮して行います。造成方法は栄養株の移植では粘土結着法を、種子を使用した播種ではコロイダルシリカ法といった独自の造成技術を用いています。また、底質改善の方法として、新たな海底改良材の開発も行っています。

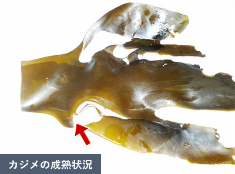

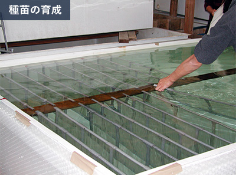

藻場の再生

岩礁域に形成される藻場の再生では、海藻の種に適した形状の基盤設置を行うことで周辺から大型海藻の種苗が流れ着き、藻場が再生されます。しかし、周辺からの加入が期待されない場合には、藻体の移植や陸上で種苗を育成して幼体になったものを基盤に設置するなどの手法を用いています。加えて、魚類やウニによる食害などで磯焼けが継続している場所では、食害動物の除去や捕食されにくい海藻との混生移植なども行います。